“우리나라 분들부터 시작합니다.” 장숙행에서 낭영 교재는 이 땅의 선인들부터 시작되었다. 차마 우주를 상대하는 정신이라도 첫 손, 첫 문장의 조심을 익히고, 몸(身)이라는 토대를, 동아시아 인문지리학이라는 터를 밟고서 길을 튼다는 것. 새삼 그렇게 <배운 순서>가 떠올랐다.

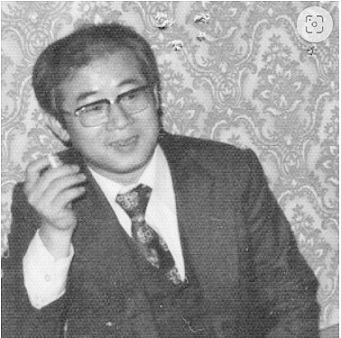

낭영 교재로 채택된 『동무와 연인』에는 선생님의 은사(恩師)이신 윤노빈 선생님과 김지하 씨가 등장한다. 윤노빈 선생님의 월북에 대하여 김지하 씨가 말한 것이 있지만, 선생님께서는 『신생 철학』에 추상적인 이해의 단서가 있고 그것은 '고통 속의 한반도'라 하셨다. 민족의 고통을 횡단하듯 순교하듯, 상징적으로 남과 북을 잇는 결행을 윤노빈 선생님께서 하셨던 게 아닌가, 하는 것이다. 그렇게 사상사적인 구원의 시도를 더듬으며, 민족사적 맥락에서 윤노빈 선생님과 김지하 씨의 관계를 조명했다.

윤노빈 선생님은 월북하시기 전 김지하 씨를 찾아가 정적/침묵 속에 두 시간 가량을 머물고는 스피노자의 『에티카』를 주고 떠나셨다고 한다. 정적 속의 두 시간이라. 이 의문의 시간을 긴절한 겟세마네의 기도로 읽어내시는 선생님. 선생님께서는 우리가 윤노빈 선생님을 기억하기를 바라신다고 하셨다.

윤노빈 선생님을 대하시는 선생님을 통하여 또 무언가를 배운다.

“사상이 역사적 변용과 그 곡절의 노동이라면 모든 사상가는 필연적으로 빚진 자가 된다.

도시의 개인주의적 문명화에 따라 자존심과 허영에 들떠 살아가는 현대인은

특히 정신의 빚을 인정하는 게 어려워진 존재다. 누구의 말처럼 눈을 부라리면서

‘사소한 자아의 문제(the trivial problem of ego)’에 목숨을 건다. 흔히 돈(거래)으로써 마음을 읽는다, 고 하지만

실은 정신적 거래의 실태만큼 한 사람의 깜냥과 인끔(人-)을 잘 드러내는 곳도 없다.”

(인사동 강연, <사상이란 무엇인가> 강연 원고 中)

암: 정신이 퇴화한 지표

암: 정신이 퇴화한 지표