“누군가를 사회학자라고 규정할 자격이 사회학자에게만 있는 게 아니라면, 나는 김애란이 오랫동안 사회학자였고 이제야말로 유감없이 그렇다고 주장할 것이다.” _신형철(문학평론가)

김애란을 읽고 있다. ‘인문학’의 그, ‘문학’에 문외한이라는 자격지심을 더 이상 방치하지 않기를 바란다. 작게 생겨난 계기를 잡고 늘어져 보련다.

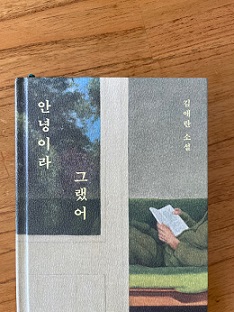

처음 읽게 된 『안녕이라 그랬어』라는 단편 모음집에는, 계급적 식별과 표식들이 줄곧 등장한다. 문학을 잘 모르는 나로서도 이런 표나는 설치(?)에 문학인들의 비평이 따라붙지 않을까 의식될 정도였다. 한 달에 한 번 만나고 있는 작은 모임에서 이 책을 추천했는데, 그 중 한 사람도 계급적인 시선이 도드라져 있는 것에 대한 불편을 토로했다.

수록된 6편의 단편 중 5편을 읽었다. 서툴고 단선적일 게 분명한 내 감상과 거리를 두면서도 해봄직한 질문은, 한 인간이 우회 없이 특정 관점의 서술/언술을 공표하듯 반복해서 적시한다면 이 행위는 어떻게 생겨나는 걸까. 어떤 진지함 혹은 우연성 속에서 채택되는 것일까.

그렇게 처리하는 작가의 실존적 고민은 무엇이었을까.

*

―선생님은 다 믿어요?

―뭘?

―이 책에 있는 말들.

잠시 갈등하다 고개를 끄덕였다. 학생 앞에서는 일단 그래야 할 것 같아서였다.

―어떻게요

시우 입에서 ‘왜?’가 아니라 ‘어떻게’가 나와 나는 좀 당황했다.

―응?

시우가 침착하게 말을 이었다.

―저는 그게 잘 안 돼서요. 그런 걸 믿으려면 어떻게 하면 돼요? 선생님은 어떻게 그럴 수 있어요? 저도 가르쳐주세요.

(김애란, 『안녕이라 그랬어』, 문학동네, 2025년, 126쪽.)

** 이렇게 작은 연재를 시작합니다. 동시대 여성 작가인 김애란을 읽으며, 그의 세계를 더듬더듬 찾아가보려 합니다.

唐詩 一句一味(4) 坐看雲起時

唐詩 一句一味(4) 坐看雲起時