= 상인 一味

한참한참 전 어느 휴일. 아내가 잠깐 한눈 파는 사이 아내의 전유물인 차 키를 슬쩍해서 교외로 내달렸다. 날씨도 아주 좋았다.

어딘지도 모르고 그냥 한참 달리다 보니 한적한 산길을 접어 들었고 더 이상 길이 없는 곳에 이르렀다. 차에서 내렸다.

때는 5(6?)월 쯤이었던 것 같다.

앞에는 꽤 큼직한 무덤이 몇 기 있었고 그 주위에 소나무들이 병풍처럼 둘러있었다.

외딴 곳이기도 해서인지 큰길을 벗어나서는 사람은 물론이고 차도 보질 못했다.

아무도 없는데다 그야 말로 쾌청한 날씨에 초여름 바람이 너무 좋아 '그래, 風浴 한번 해보자'는 생각에 적당한 장소를 보다가 무덤 사이에 자리를 잡고 벗고 누웠다. 눈은 조금 부셨지만 파란 하늘과 몇 점 흰구름이 내 눈으로 들어왔고 풀냄새, 흙냄새가 내 코를 차지했다. 그리고 조금은 까칠한 잔디가 내 등을 차지했다.

그날 '風浴'이라는 단어는 그냥 멋대로 붙여 본 말이었는데 훗날 실제 옛부터 있던 것으로 東醫寶鑑에도 나온다는 것을 알았다.

그 날 나의 누림이란!

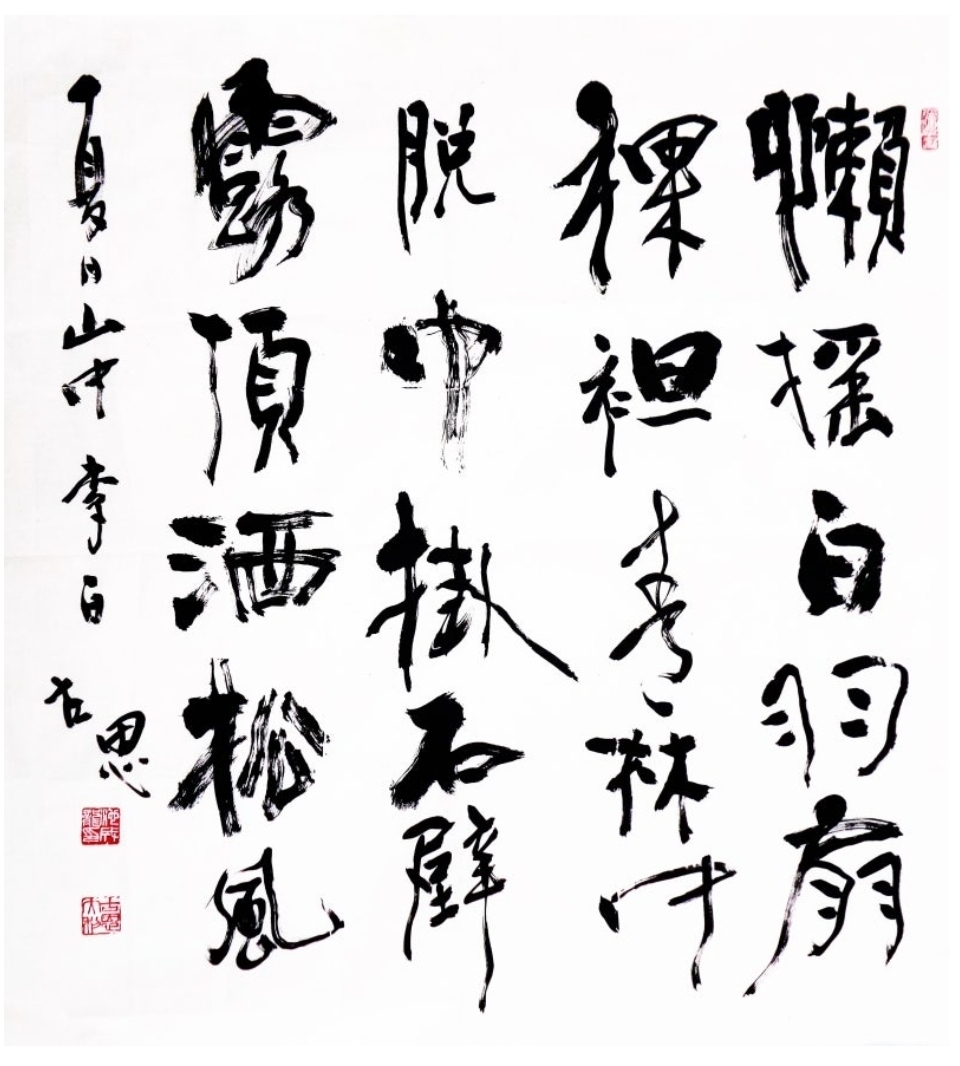

= 李白, 夏日山中(여름날 산속에서)

懶搖白羽扇(나요백우선)

裸袒青林中(나단청림중)

脫巾掛石壁(탈건괘석벽)

露頂灑松風(노정쇄송풍)

부채질하기도 귀찮아

푸른 숲 속에서 옷 벗었네

두건 벗어 바위에 걸치니

솔바람이 정수리 식혀주네

唐詩 一句一味(10) 落花時節又逢君

唐詩 一句一味(10) 落花時節又逢君

제게는 유독 '露頂'이라는 시어/글씨가 유심하군요. 드러낸 정수리(露頂)와 솔바람(松風)의 불이(不二)적인 순간을 향해 시적 풍경이 폭발합니다. 사람의 정수리가 솔바람을 씻어주는 것일까요, 솔바람이 사람의 정수리를 씻어주는 것일까요; 아, 여름 산 속에서 이것이 성취되는 것을, 상인의 벗은 등과 바람의 목욕(風浴) 사이에서 다시금 발견합니다. 상인의 등이 바람을 씻겨주는 것일까요, 바람이 상인의 등을 씻겨주는 것일까요, (저는 때때로 꽁초를 주웠던 상인의 등을 아직도 떠올리곤 합니다.) 멋진 유비입니다!