人生斯世。非學問。無以爲人

李珥 (1536~1584) 『(栗谷全書)』

其盛也驟, 故其衰也疾; 其進也速, 故其退也易, 盖物理然也.

李天輔 (1698~1761), 『晉菴集』

相因習而變,勢因相而成,其爲形局流年之說者,妄也。嬰穉之蒲服也,觀其貌,夭夭已矣。曁其長而徒分焉,徒分而習岐,習岐而相以之變。… 世固有懷才抱德,阨窮而不見施者,咎於相,有能舍其相而寵之者,則亦宰相焉已矣。有明於利害,察於貴賤,而終身困窶者,咎於相,有能舍其相而予之資,則亦猗頓焉已矣。況乎居足以移氣,養足以移體,富貴淫其志,憂患戚其心,有朝榮而夕槁者,有昔之悴憔而今之腴潤者,相烏乎定哉?士庶人信相則失其業,卿大夫信相則失其友,國君信相則失其臣。

丁若鏞 (1762∼1836), 『茶山詩文集』 「相論」

曉天雲四凍

餘寒未盡送

爛聽農人語

昨夜多魚夢

毋乃飢夢飽

適被神所弄

去年幸少豐

笑語閭里共

況復狃望蜀

世事多缺空

所賴邦命新

禮羅急麟鳳

萬目瞻象魏

衆手扶梁棟

行見山東詔

悱惻救呻痛

吾民旣有天

但可力耕種

我亦山居安

灌花日抱甕

黃玹 (1855~1910), 『梅泉集』 「己亥稿」

時則九月望也. 月色微晦, 霜露下衣. 洞門落葉深沒脛, 隨步履索索作聲,

洞犬皆爲之驚. 旣入室, 裂烹鷄觴之, 談至將曙.

金澤榮 (1850~1927), 『韶濩堂文集』 「方山書寮記」

崔陟傳

趙緯韓(1558-1649)

崔陟, 字伯昇, 南原人. 早喪母, 獨與其父淑, 居于府西門外萬福寺之東. 自少倜倘 喜交遊, 重然諾, 不拘齪齪小節. 其父嘗戒之曰: “汝不學, 無賴, 畢竟, 做何等人乎. 況今國家興戎州縣方徵武士, 無以射獵爲事, 以貽老父焉. 以屈首受書, 從事於儒子業, 雖未得策名登第, 亦可免負羽從軍. 城南有鄭上舍者, 余少時友也. 力學能文, 可以開導初學, 汝往師之.”

陟卽日挾冊及門, 請業不輟. 便數月, 詞藻日富, 沛然如決江河, 鄕人感服其聽敏. 每講學之時, 輒有丫鬟, 年可十七八. 眉眼如畵, 髮黑如漆, 隱伏于窓壁間, 潛聽焉. 一日上舍方食不出, 陟獨坐誦書, 忽然窓隙中, 投一小紙, 取而視之, 乃書摽有梅末章. 陟心魂飛越, 不能定情, 思欲昏夜, 唐突以竊而抱, 卽悔之, 以金介鉉之事自警, 沈吟思量, 義欲交戰, 俄見上舍出來, 遽藏其詩於袖中, 卒業而退. 門外有一靑衣, 尾陟而來曰: “願有所白.” 陟旣見詩心動之, 及聞靑衣之言, 甚怪之, 願首呼來, 引至其家, 詳聞之. 對曰: “兒是李娘子女奴春生也. 娘子使兒請郞君和詩而來.” 陟訝曰: “爾非鄭家兒耶? 何以曰李娘子也?” 對曰: “主家本在京城崇禮門外靑坡里 ,主父李景新, 早歿, 寡母沈氏, 獨與處子居. 處子名玉英氏, 投詩者是也. 上年避亂, 自江華乘船, 來泊于羅州會津, 及秋自會津于南原.”

“寡母自京城, 來寓鄭家者, 有一處子, 年貌俱妙, 誠爲不肖, 求於上舍, 必不爲疾足者之先得.” 父曰: “彼以華族, 千里浮萍, 其志必欲求富, 吾家素貧, 彼必不肯.” 陟反復申告曰: “第往言之. 其成與否, 天也.” 明日, 父往問之, 鄭曰: “吾有表妹, 自京潛亂, 窮來歸我. 其女姿行, 秀出閨闈, 我方求婚, 欲作門楣. 固知令子才俊, 不負東床之望, 而所患者, 寒儉耳. 吾當與妹商義, 更通.” 淑歸語其子, 陟惱燥數日, 苦待其秋. 上舍, 入言于沈, 沈亦難之, 曰: “我以盡室流離, 孤危無托, 只有一女, 欲嫁富人, 貧家者, 雖賢不願也.” 是夜, 玉英乃就其母, 口欲有言, 而囁濡不發, 母曰:“爾有所懷, 無隱乎我也.” 玉英赧然遲疑, 强而後, 言曰: “母親爲我擇婿, 必欲求富, 其情則憾矣. 第惟家富, 而婿賢則何幸, 而如或家雖足食, 婿甚不賢, 則難保其家業. 人之無食我以爲夫, 而雖有粟, 其得而食諸. 竊瞯崔生, 日日來學於阿叔, 忠厚誠信決非輕薄宕子, 得此爲配, 死無恨矣. 況貧者, 士之常, 不義而富, 吾甚不願, 請決嫁之. 此非處子所當, 自言之事, 而機關甚重, 豈嫌於處子羞澁之愁. 潛黙不言, 而竟致嫁得庸, 爲壞了一生, 則已破之甑, 難以再完. 旣染之絲, 不可復素, 啜泣何及, 噬臍莫追. 況今兒身, 異於他人, 家無嚴父, 賊在隣境, 苟非忠信之人, 何以仗母子之身乎? 寧從顔氏之請家, 不避徐妹之自擇, 豈可隱匿深房, 但望人口, 而置於相忘之地乎?” 其母不得已, 明日告諸鄭曰:“我夜者更思之, 崔郞雖貧, 我顧其人, 自是佳士. 貧富在天, 難可力致, 與其圖婚於所不知之何人, 寧欲得此爲婿.” 鄭曰: “阿妹欲之, 我必勸成. 崔雖寒士, 其人如玉, 求之京洛, 鮮有此輩. 若志遂業成, 終非池中物.” 卽日送媒, 定約以九月望, 爲行醮禮, 陟大喜, 屈指計日而待焉.

無何, 前叅奉邊士貞起義兵赴嶺南, 以陟有弓馬才, 遂興同行. 陟在陣中, 憂念成疾 及其約婚之日, 呈狀乞暇, 則義將怒曰: “此何等時, 而敢求婚聚乎? 君父蒙塵, 越 在草莽, 臣子當枕戈之不暇, 而汝未及有室之年, 滅賊而圖婚亦未晩也.“ 竟不許.

玉英亦以崔生從軍不返, 虛度約日, 減食不寐, 日漸愁惱. 隣有梁姓者, 家甚富. 聞其玉英之賢哲與其崔生之不來, 乘間求婚, 潛以貨賂啗諸鄭妻, 逐日重惑曰: “崔生貧困, 朝不謀夕, 一父難養, 常貨於人, 將何以畜家累以保無患? 況從軍未返, 生死難期. 而梁氏殷富, 所稱多財, 其子之賢, 不下於崔.” 夫妻合辭, 交口薦之. 沈意頗感, 約以十月涓吉, 實不可破. 玉英夜訪于母曰: “崔從義陣, 行止係於主將, 非故負約. 不俟其言, 而輕自破約, 不義孰正? 若奪兒志, 死而靡他, 母也天只, 不謀人只.” 母曰: “汝何執迷如此? 當從家長之處分爾, 兒女何知就歸乎?” 夜深夢間, 忽聞喘息汨汨之聲, 覺而撫其女, 不在焉. 驚起索之, 玉英於窓壁下, 以手巾結項而伏. 手足皆冷, 喉嚨間汨汨之聲, 漸微且絶. 驚呼解結, 蹴春生點火而來, 抱持痛哭. 以勺水入口, 小頃而甦. 主家亦驚動來救, 自後絶不言梁家之事.

崔淑以書抵其子, 道所以. 陟方患柄篤, 聞此驚感, 轉成危革, 義將聞之, 卽令出送. 還家數日, 沈痾忽痊, 遂以仲冬初吉, 合巹于鄭上舍之家, 兩美相合, 喜可知也. 陟載妻與沈氏歸于其家, 入門而僕隷懽悅, 上堂而親戚稱賀. 慶溢一家, 譽洽四隣. 攝衽抱機, 躬就井臼, 養舅事夫, 誠孝甚至, 奉上御下, 情禮俱稱, 遠近聞之, 皆以爲梁鴻之妻, 鮑宣之婦, 殆不能過也. 陟聚婦之後, 所求如意, 家業稍足, 而常患繼嗣之尙遲, 每以月朔, 夫妻往禱於萬福寺. 明年甲午元月, 又往禱之, 其夜, 丈六金身, 見於玉英之夢, 曰: “我萬福寺之佛也, 我嘉爾誠, 賜以奇男子, 生必有異相.” 及期, 而果生男子, 背有赤痣如小兒掌, 遂名曰: ‘夢釋’.

陟善吹簫, 每月夕花朝相對而吹, 時當暮春淸夜, 將聞微風乍動, 素月揚輝, 飛花撲衣, 暗香侵鼻. 開缸灑酒, 引滿而飮, 據案三弄, 餘音嫋嫋. 玉英沈吟良久曰: “妾素惡婦人之吟詩者, 而到此情境, 不能自已.” 遂詠一絶曰: “王子吹簫月欲低, 碧天如海露凄凄. 會須共御靑鸞去, 蓬島煙霞路不迷.” 陟初不知其藻詞之如此, 聞詩大驚, 一唱三歎, 卽以一絶和之, 曰: “瑤臺繚緲曉雲紅, 吹澈鸞簫曲未終. 餘響滿空山月落, 一庭花影動香風.” 吟罷, 玉英歡意未央, 興盡悲來, 涕泣悄然而謂曰: “人間多故, 好事有魔, 百年之內, 離合難常, 以此忽忽, 不能貿感.” 陟徽袖雪涕, 慰解而言曰: “屈伸盈虛, 天道之常理. 吉凶懷吝, 人事之當然. 設或不幸, 當付諸數, 豈可居易? 浪自爲然. 無憂而戚, 古人所戒, ‘言吉無言凶’, 諺亦有之. 不須憂惱, 以阻歡意.” 自此情愛尤禿, 夫婦自謂知音, 未嘗一日相離也.

至丁酉八月, 賊陷南原, 人皆逃竄. 陟之一家, 避于智異山燕谷. 陟令玉英着男服, 雜錯於廣原之中, 人之見之者, 皆不知其爲女子也. 入山累日, 糧盡將饑, 陟與丁壯數三出山求食且覘賊勢. 行到求禮, 猝遇賊兵, 潛身於巖藪而避之. 是日, 賊入燕谷, 彌山遍谷搶掠無遺, 而陟路梗不得進退. 過三日, 賊退後, 還入燕谷, 則但見積屍遍橫, 流血成川. 林叢間, 隱隱有號哃之聲, 陟就訪之, 老弱數輩癢痍遍身, 見陟而哭曰: “賊兵入山三日, 奪掠財貨, 芟刈人民, 盡驅子女, 昨已退屯蟾江. 欲求一家, 問諸水濱.” 陟號天痛哭, 攝地嘔血, 卽走蟾江. 未行數里, 得見於亂屍中, 呻吟斷續若存若無, 而流血被面, 不知其爲何人也. 察其衣裳, 甚似春生之所着. 大聲呼之曰: “爾無是春生乎?” 春生張目視之, 喉中作語曰: “郞君,郞君! 主家聞爲賊兵所掠而去, 吾負阿釋, 不能趨走, 賊引兵斫殺而去. 吾僵地卽死,半日而甦, 不知背上之兒生死去留.” 言訖而氣盡, 不復生矣. 陟扣胸頓足, 憫絶而仆. 旣已無可奈何, 起向蟾江, 則岸上有老弱,創殘數十, 相聚而哭. 往問之, 則曰: “俺等隱於山中, 爲賊所驅及賊船, 抽丁壯同載, 推下罹鋒, 老嬴者如此.” 陟大慟, 無念獨全, 將欲自裁, 被得人求止. 踐踐江頭, 而去無所之, 還尋僅達歸路, 三晝夜, 其住家頹垣破瓦, 餘燼未息, 積骸成丘, 無地着足.

遂憩于金橋之側, 不食累日, 奔走力盡, 昏倒不起, 忽有唐將率十餘騎, 自城中出來, 浴馬於金橋之下. 陟在義陣時, 與天兵應接酬酌之久, 稍解華語. 因道其全家之見敗, 且訴一身之無托, 欲與同入天朝, 以爲長住之計. 唐將聞之惕然, 且燐其志曰: “吾是吳總兵之千總余有文也. 家在浙江姚興府, 雖貧, 足以自食. 人生貴於知心, 遊息適意, 無論遠近, 爾旣無家累之戀, 何必塊守一方,蹴蹴靡所聘乎?“ 遂以一馬載歸于陣. 陟容貌俊爽, 計劃尋遠, 便於弓馬, 瞯於文字. 余公愛之, 共床而食, 同衾而寢. 未幾摠兵撤歸, 以陟隷戰亡軍簿, 而過關至姚興居焉.

初, 陟家被據至江, 賊以陟之父與姑老病, 不甚看護, 二人伺賊退, 潛逸于臺中. 賊去, 行乞村閻, 轉入燕谷寺, 聞僧房有孫兒啼哭之聲. 沈氏泣謂崔淑曰: “是何兒聲之一似吾兒也?” 淑遽推戶視之, 果夢釋也. 遂取置懷中, 撫哭移時, 因問, “此兒 何處得來?” 僧有慧正者, 對曰: “吾於路傍屍中聞啼聲, 愍然收來, 以待其父母. 今果是也, 豈非天耶?” 淑旣得孫兒, 與沈氏遞負而歸, 收集奴僕, 經紀家事.

時玉英則見執於倭奴頓于. 頓于老倭本不殺生, 慈悲念佛, 以商販爲業, 習御舟揖. 倭將行長, 以爲船主而來. 頓于愛玉英機驚, 惟恐見逋, 給以善衣美食, 慰安其心. 玉英欲投水溺死, 再三出船, 輒有所覺. 一夕, 丈六金佛夢玉英而告曰: “我萬福佛也. 愼無死, 後必有喜.” 玉英覺而諗其夢, 不能無萬一之冀, 遂强食不死. 頓于家 在浪, 時妻老女幼, 無他子男, 使玉英居家, 不得出入. 玉英謬曰: “我本貌少男子, 弱骨多病. 在本國不能服役丁壯之事, 只以裁縫炊飯爲業, 餘事固不能也.” 頓于尤憐之, 名之曰 ‘沙干’, 每乘舟行販, 以火長置舟中, 往來于閩浙之間.

是時, 陟在姚興, 與余公結爲兄弟, 欲以其妹妻之. 陟固辭曰: “我以全家陷賊, 老父弱妻至今未知生死, 縱不得發喪服衰, 豈晏然婚娶, 以爲自逸之計乎?” 余公遂以止之其圖. 余公病死, 陟尤無所歸, 落拓江淮, 周遊名勝窺就門.深岩穴.窮瀟湘.航洞庭.上岳陽.登姑蘇 吟咏於湖山至上, 婆姿於雲水之間, 有飄飄遺世之志. 聞海蟾道士王用隱居靑城山, 燒金煉丹, 有白日飛昇之術, 將欲入蜀而學焉. 適有宋佑者, 號鶴川, 家在杭州湧金門內, 博通經史, 不屑功名, 以著書爲業, 喜施與, 有義氣, 與陟許以知己. 聞其入蜀, 載酒而來, 飮至半酣, 字陟而謂曰: “白昇, 人生斯世, 孰不欲長生而久視? 古今天下寧有是理. 餘生幾何? 而何乃服食忍飢,自苦如此, 而與山鬼爲隣乎? 子須從我, 而歸浮扁舟, 適吳越販繒賣茶以終餘年, 不亦達人之事乎?” 陟洒然而悟, 遂與同歸.

歲庚子春, 陟隨佑與同里商船往來於安南. 時有日本十餘艘, 亦泊于浦口, 留十餘日. 固値四月, 旁死白鬼, 天無寸雲, 水光如練, 風息波恬, 聲沈影絶, 舟人寂睡, 渚禽時鳴, 但聞日本舟中念佛之聲, 聲甚凄惋. 陟獨倚蓬窓感念身世, 卽出裝中洞簫, 吹界面調一曲, 以舒胸中哀怨之氣. 時海天探色, 雲烟變態. 舟中驚起, 莫不愀然. 日本船念佛聲????然而止, 旋以朝鮮音詠七言絶句曰: “王子吹簫月欲低, 碧天如海露凄凄. 會須共御靑鸞去, 蓬島烟霞路不迷.” 吟罷, 有嘻噓喞喞之聲. 陟聞是聲驚動, 惝怳如失, 不覺擲簫, 嗒然如死人形. 鶴川曰: “何爲其然耶?” 再問, 再不答. 三問之, 陟欲語哽塞. 復籟, 籟下, 移時定氣而後言曰: “此詩乃吾荊布所自製也, 平日絶無他人聞之者, 且其聲音, 酷似吾妻, 豈其來在彼船耶? 此必無之事也.” 因述其陷賊事甚悉, 一舟人感驚怪之. 座有杜洪者, 年少勇敢士也. 聞陟之言, 義形於色, 以手擊楫, 奮然而起曰: “吾欲往探之.” 鶴川止之曰: “深夜作亂, 恐致生變, 不如朝日從容處之.” 左右皆曰: “然.” 陟坐而待朝. 東方乍明矣, 卽下岸, 至日本船, 陟以鮮語問之曰: “夜聞詠詩者, 必是朝鮮人也. 吾亦朝鮮人, 倘一得見, 則奚啻越之流入, 見之相似者, 而有喜者也.” 玉英夜於船中聞其簫聲, 乃是朝鮮之曲調, 而一似疇昔慣聆之調, 竊疑其夫之或來于其船, 試詠其詩而探之. 及聞此言, 惶忙失措, 顚倒下船, 二人相見, 驚呼抱持, 宛轉沙中, 聲絶氣塞, 口不能言, 復盡繼血, 目無所覩. 兩國船人聚觀如堵, 初不知其親戚歟, 交遊歟. 久之然後, 聞知其爲夫婦也. 人人咋咋, 相顧而言曰: “異哉! 異哉! 此其天祐而神助, 古未嘗有也.” 陟聞父母消息於玉英, 玉英曰 “自山驅至江上, 父母固無恙. 日暮上船, 蒼葟相失.” 二人相對痛哭, 聞者莫不酸鼻. 鶴川請於頓于, 欲以白金三錠買婦, 頓于怫然曰: “我得此人, 四年于玆, 愛其端懿, 視同己出, 寢食未嘗小離, 而終不知其是婦人也. 今而目覩此事, 天也. 鬼神猶且感動, 我雖頑蠢, 異於木石, 何忍貨此而爲食乎?” 探於橐中, 出十兩銀贐之曰: “同居四載, 一朝離別, 悵憫之懷, 雖切於中, 而重逢配耦於萬死之洋, 此人世所無之事. 我若隘之, 天必殛之. 好去沙干! 珍重! 珍重!” 玉英執手謝曰: “賴主翁, 獲得不死, 卒遇良人, 受惠多矣. 矧此賀貺, 何以報塞?” 陟再三稱謝, 携玉英歸于其船. 隣船之來觀者, 連日不絶, 或以金銀綵繪相遺, 以爲賀餞, 陟皆受而謝之. 鶴川還家, 別搆一室舘陟夫妻, 使之安頓.

陟旣得妻, 庶有安樂之心, 而遠托異國, 四顧無親, 係念老父稚子, 日夜傷心, 黙禱生還而已. 居一歲, 又生一子, 産兒之前夕, 丈六佛又見于夢曰: “兒生亦有背痣.” 夫妻或以爲夢釋再來, 遂名之曰 ‘夢仙’. 夢仙旣長, 父母欲求賢婦, 隣有陳家女, 名曰 ‘紅桃’, 生未晬, 其父偉慶隨劉摠兵東征. 不及長, 而其母繼歿. 紅桃養於其姨家, 常痛其父歿於異域, 而生不知其面目也. 願一至父死之國復哭而來, 耿耿寃恨, 銘于心腑, 身爲女子, 計不知所出. 及聞夢仙求婦, 議於其姨曰: “願得爲崔家婦, 而冀一至於東國也.” 其姨素知其志, 卽詣陟, 語其故, 陟與其妻歎曰: “女而如是, 其志嘉.” 遂取而爲婦.

明年己未, 奴酋入寇遼陽, 連陷數鎭, 多殺將卒. 天子震怒, 動天下之兵以討之. 蘇州人吳世英喬遊擊之百摠. 曾因有文, 素知崔陟才勇, 引而爲書記, 俱詣軍中. 將行, 玉英執手涕泣而訣曰: “妾身險釁, 早罹憫凶, 千辛萬苦, 十生九死, 賴天之靈, 邂逅郞君, 斷絃再續, 分鏡重圓. 旣結已絶之緣. 幸得托祀之兒, 合歡同居, 二紀于玆, 顧念疇昔, 死亦足矣. 常欲身先溘然, 以答郞君之恩, 不意垂老之年, 又作參商之別. 此去遼陽數萬里, 出還未易, 後會何期? 願以不貲之身, 自裁於離席之下, 一以斷君閨房之戀, 一以免妾夜朝之苦志矣, 郞君千萬永訣! 永訣!” 言詺痛哭, 抽刀擬頸. 陟奪刃慰諭曰: “蕞爾小酋, 敢拒螗臂, 王師濯征, 勢同壓卵, 從軍往來, 只費時日之勤苦, 無如是妄生煩惱, 待吾成功而還, 置酒相慶可也. 況仙兒壯健, 足以爲倚, 努力加飡, 勿貽行路之憂也.” 遂趣裝而行.

至於遼陽, 涉胡地數萬里, 與朝鮮軍馬連營于中毛寨. 主將輕敵, 全師致衄. 奴酋殺天兵無遺類, 諭䝱朝鮮, 無數殺傷, 喬遊擊領敗卒十餘人, 投入鮮營, 乞着衣服. 元帥姜弘立, 給其餘衣, 將免死焉, 從事官李民宴懼其見於奴酋, 還奪其服, 執送賊陣. 而陟本鮮人, 遑亂之中, 匿編行間, 獨漏免殺, 及弘立輩納降, 陟與本國將士 就擒於虜庭.

是時, ,夢釋亦自南原以武學赴西役, 在元帥陣中, 奴酋分置將卒之時, 陟實與夢釋同囚於一處, 父子相對, 莫知其爲誰謀也. 夢釋疑其陟之言語硬澁, 意謂天兵之解鮮語者, 懼其見殺, 冒以爲鮮人也, 詰其居住, 陟亦疑其胡人之調得實狀也, 權辭詭設, 或稱全羅, 或稱忠淸, 夢釋心怪而不測. 已過數日, 情意甚親, 同病相憐, 少無疑訝. 陟吐實歷陳平生, 夢釋色動心驚, 且信且疑, 卒然問所亡之兒年歲多少, 身體貌樣. 陟曰: “生於甲午十月, 亡於丁酉八月, 背上有赤痣, 如小兒掌.” 夢釋失聲驚倒, 袒而示背曰: “兒實大人之遺體也.” 陟始認其爲己子也. 因各問其父母俱存, 相持而泣, 累日不止. 主家老胡頻頻來視, 若有解聽其言, 而有矜憫色者焉. 一日, 群胡皆出, 老胡潛來陟所同席, 而時作鮮語而問曰: “汝輩哭泣異於前初, 豈有別事耶? 願聞之.” 陟等恐生變, 不直說, 老胡曰: “無怖. 我亦朔州士兵也. 以府使侵虐無厭, 不勝其苦, 擧家入胡已經十年. 性直, 且無苛政, 人生如朝露, 何必苟趣於揷楚? 鄕吏奴酋使我領九十精兵, 管押本國人, 以備逃逋. 今聞爾輩之言, 大是異事, 我雖得責於奴酋, 安得忍心而不送乎?” 明日, 備給食糧, 使其子指送間路.

於是, 陟率其子生還故國於二十年之後. 急於省父, 兼程南下, 適患背疸, 不遑調治. 行到恩津, 腫勢轉劇, 委頓旅次, 喘喘將死, 夢釋奔遑憂悶, 鍼藥難求. 適有華人逃匿者, 自湖右向嶺左, 見陟而驚曰: “危哉! 若過今日, 不可救也.” 拔其囊中鍼, 決其癰, 卽日而愈. 纔經二日, 扶杖而還家, 渾舍驚痛, 如見死人, 父子相抱嗚咽, 似夢非眞. 沈氏一自失女之後, 喪心如癡, 只依夢釋, 而釋又戰歿, 沈綿床席, 不起者累月. 及見夢釋與父偕來, 且聞玉英之生存, 狂呼顚倒, 全不省其悲如喜也. 夢釋感華人之活其父死命, 與之偕來, 思有以重報之. 陟問, “爾是天朝人, 家在何處?” 答曰: “在於杭州湧金門內. 萬歷二十五年, 從軍于劉提督, 來陣于順天. 一日, 以偵探賊勢, 忤主將旨, 用軍法, 夜半潛逃, 乃留至此.” 陟聞言大驚曰: “爾家有父母妻子乎?” 曰: “家有一妻, 來時産得一女, 纔數月矣.” 陟又問, “女名云何?” 曰: “兒生之日, 適有隣人饋以桃實, 因名曰紅桃.” 陟遽執偉慶手曰: “怪也! 怪也! 吾在杭州與爾家作隣而住. 爾妻妾辛亥九月病死, 獨紅桃見養於其姨吳鳳林家. 我聚以爲兒子婦, 不圖今日値爾於此.” 偉慶驚痛嚄唶, 不冶者良久, 旣而曰: “唉! 吾托大邱地朴姓人家, 得一老婆, 以鍼術糊口, 今聞子言, 如在鄕里, 吾欲移來于此地.” 夢釋曰: “公非但有活父之恩, 吾母及弟托在於令女, 旣爲一家之人, 有何難事?” 卽合移來. 夢釋自聞其母之生存, 日夜腐心, 將有入天朝, 爲母之計而無以自達, 徒切號泣而已.

當是時, 玉英在杭州, 聞官軍陷沒, 以爲陟橫死戰場無疑也, 晝夜哭不絶聲, 期於必死, 水漿不入口. 忽於一夕, 夢見丈六佛撫頂而言曰: “愼無死, 後必有喜.” 覺而語夢仙曰: “吾於被擄之日投水欲死, 南原萬福寺丈六金佛夢余而言曰: ‘愼無死, 後必有喜.’ 後四年, 得見爾父於安南海中, 今吾欲死, 而又夢如是, 汝父豈或免於鋒鏑歟? 汝父若存, 吾死猶生, 顧何恨焉?” 夢仙哭曰: “近聞奴酉, 盡殺天兵, 而鮮人皆脫云. 父親本自鮮人, 獲生必矣, 金佛之夢, 豈虛應哉? 母親須臾無死, 以待父親之來也.” 玉英幡然曰: “奴酋窟穴距朝鮮地界纔四五日, 汝父雖生, 其勢必走本國, 安能冒涉萬里程來尋妻孥哉? 我當求於本國, 苟死矣, 親往昌州境上, 招得旅魂, 葬於先壟之側, 免使長餒於沙漠之外, 則吾責塞矣. 況越鳥巢南, 胡馬倚北, 今旦死日將迫, 尤不堪首丘之戀, 獨舅偏母及弱孩, 俱失於陷賊之日, 其生其死, 雖莫聞知, 頃因賈人聞之, 則鮮人被擄者連續出送, 斯言果信, 亦豈無一人之生還乎? 汝父汝祖雖皆暴骨於異域, 而先祖丘墓誰復看護, 內外親戚, 亦豈盡歿亂離? 苟得相見是亦一幸, 汝其雇船舂糧. 此去朝鮮, 水路僅二三千里, 天地顧佑, 倘得便風, 不滿旬朔當到彼岸, 吾計決矣.” 夢仙泣訴曰: “母親何爲出此言也? 若能得達, 豈非大善? 而萬里滄波, 非一葦可航之地, 風濤蛟鰐爲禱不測, 海寇邏船到處生梗, 母子俱葬魚腹, 何憂於死父乎? 子雖愚族, 當此大事非敢推托之說也.” 紅桃在傍, 謂夢仙曰: “無阻! 無阻! 親計自熱, 外患不취論也. 雖在水火盜賊, 其可免乎?” 玉英又曰: “水路艱難我多備嘗. 昔在日本, 以舟爲家, 春商閩廣, 秋販琉球, 出沒於驚波駭浪之中, 占星候潮, 涉歷已慣, 風濤險易, 我自當之, 舟楫安危, 我自御之, 脫有不幸之患, 豈無方便之道?” 卽裁縫鮮倭兩國服色, 日令子婦敎習兩國語音, 因戒夢仙曰: “船行專依於檣楫, 必須堅緻, 而尤不可無者, 指南鐵. 卜日開船, 無違我志.” 夢仙悶黙而退, 私責紅桃曰: “母親出萬死不顧一生之計, 冒危而行, 死父已矣. 置母於何地? 而汝且贊成, 何不思之甚也?” 紅桃答曰: “母親以至誠出此大計, 固不可以言語爭也. 今若止之, 以其所必不止, 廬有難追之悔, 不如順適之爲愈也. 妾之私情, 遑恤言乎?”

生纔數其貨物, 玉英以華語對曰: “我以天朝人, 漁採于海, 漂泊於此, 本無貨物” 涕泣求生, 卽不殺, 只取玉英所乘船, 繫其船尾而去. 玉英曰: “此必是海浪賊也. 吾聞海浪賊, 在華鮮之間, 出沒搶掠, 不喜殺人, 此必是也. 我不聽兒言而强作此行, 昊天不助, 終致狼狽, 旣失船楫, 夫何爲哉? 接天溟海, 不可飛越, 枯槎難信, 竹葉無憑, 但有一死, 吾死晩矣, 可憐吾兒因我而死.” 卽與子婦相扶哀號, 聲震岩岸, 恨結層波, 海若瑟縮, 山鬼嚬呻. 玉英登臨絶岸將欲投身, 子婦共挽, 顧謂夢仙曰: “爾止吾死, 將欲何俟. 櫜中餘糧, 僅支三日, 坐待食盡不死何爲?” 夢仙對曰: “糧盡而死, 亦未晩也. 其間萬一有可圖之路, 則悔無及矣.” 遂扶下來, 夜伏于岩穴. 天且曉, 玉英謂子婦曰: “我氣困神疲, 彷彿之間丈六佛又見, 其言云云: 極可異也.” 三人相對, 念佛而祝曰: “世尊! 世尊! 其念我哉! 我哉!” 過二日, 忽風帆自杳茫中出來. 夢仙驚告曰: “此船曾前未覩之船, 甚可憂也.” 玉英見而喜曰: “我生矣! 此是朝鮮船也.” 乃着朝鮮衣, 使夢仙登岸以衣揮之. 船人停帆而問曰: “汝是何人? 住此絶島” 玉英以朝鮮語應曰: “我本京城士族. 將下羅州, 猝遇風波, 舟覆人死, 獨吾三人, 攀抱風廗漂轉至此.” 船人聞而憐之, 下碇載去曰: “此乃統制使之貿販船也. 官程有限, 不可迤往.” 至順天, 到泊下船, 時庚子四月也.

玉英率子婦間關跋涉. 五六日方到南原, 意爲一家皆爲歿陷, 但欲求見夫家舊基, 尋萬福寺而去. 至今橋望見城郭宛然, 村閭依舊, 顧謂夢仙, 指點而泣曰: “此是汝父獘廬, 今不知誰人入居? 第往寄宿, 以圖後計.” 到其門外, 見陟方對客坐於柳樹之下, 近前熟視, 乃是其夫也, 母子一時號哭. 陟已知其妻與子, 一聲大號曰: “夢釋之母來矣, 此天耶? 人耶? 神耶? 夢耶?” 夢釋聞此, 跣足顚倒而出, 母子逢場, 景光可知. 相扶入室, 沈氏於病瘀之中, 聞其女來, 驚仆氣塞, 已無色人. 玉英抱救得蘇, 久而獲安. 陟呼偉慶曰: “今亦至矣.” 命紅桃, 語其事, 一家之人, 各抱子女, 生死重逢, 驚號相哭, 古今天下, 復豈有如此神異絶奇之事也. 聲動四隣, 觀者如堵, 且怪且異, 及聞玉英, 紅桃終是之事, 莫不擊絶歎嗟, 爭相傳說.

玉英爲陟曰: “吾等之得有今日, 寔賴丈六佛之陰隲, 而今聞金佛, 亦皆毁滅, 無所憑禱, 而神靈之在天, 容有不泯者存. 吾等豈不知所以報乎?” 乃供具詣廢寺, 潔齊飯豆. 陟與玉英, 上奉父母, 下育子女, 居于府西舊家.

噫! 父母夫妻兄弟舅姑, 分離四國, 悵望三紀, 經營賊所, 出沒死地, 畢竟圖會, 無一令落, 此豈人力之所致. 皇天后土, 必感於至誠, 而能致此奇異之事. 匹婦有誠, 天且不違, 誠之不可掩, 如是夫. 余流寓南原之周浦, 陟時來訪余, 道其事如此, 請記其願末, 無使湮沒, 不獲已, 略擧其槪. 天啓元年辛酉二月日素翁題.

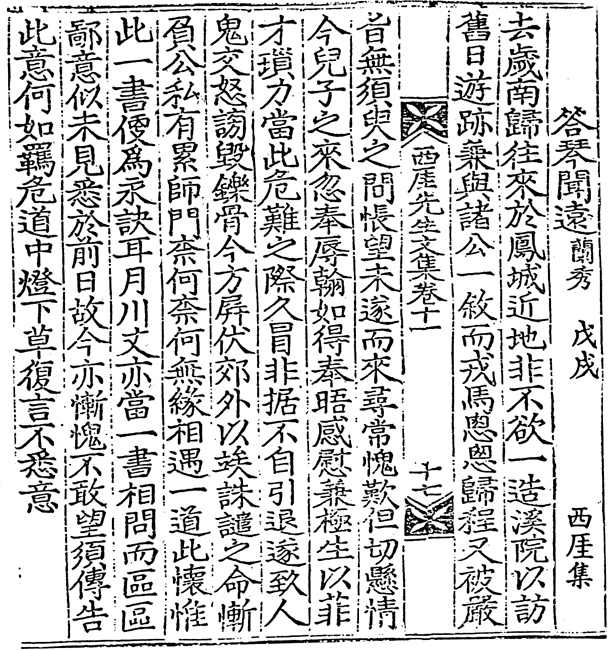

한문 서간문/한시(20)/ (1-20)

한문 서간문/한시(20)/ (1-20)