k 선생님께서는 사전(dictionary)을 찾을 때를 ‘죄 없는 순간’이라 하셨다. 내가 모른다는 것을 온전히 아는 순간.

몰라서 배우러 왔다. 그런데도 그 자리를 이탈하거나 비용을 치루지 않고 알고-되기를 바라는 이 고약한 심보는 무엇일까. 조금 아는 것을 크게 말하고 아는 양 지나친 사례가 적지 않다. 어느 날엔 가장(假裝)도 한다. 참으로 공부에 반(反)하는 자세일 테다.

알지 못해서 만남마다 ‘깜냥의 소굴’(<차마, 깨칠 뻔하였다>,67쪽)로 만들기도 하지만 그래서 공부를 시작하기도 한다. 왜 괴로운지 알지 못했고 어떻게 해야 조금 편해질 수 있는지, 체제와 역사 그리고 사람(人紋)을 알지 못했다. 작은 서러움조차 해원(解冤)할 말을 찾지 못해 함께 살아가는 이들을 괴롭혔다.

배우면서 밝아지고 놓여나고 또 엄중해지는 것들이 있다. 그중에서도 스스로를 변화시킨 앎이란, 모르는 자리에 서서 모르기 때문에 할 수밖에 없었던 어떤 노동과 깊이 연관되어 있는 듯도 하다.

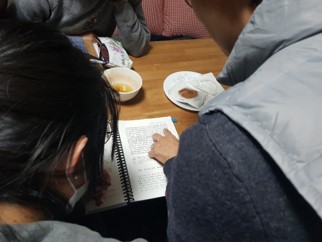

찾아가 묻고, 듣고, 배우는 숙인들의 모습을 사진에 담았다. 다산의 문장을 묻고, <금계필담> 한문번역을 묻고, 일본어를 묻고 있었던 그들을 따라 ‘모른다. 그래서 배운다’ 의 자리에 보다 지긋이 설 수 있을까. ‘죄 없는 순간’ 이라 했던 그 자리 말이다.

밀양소풍 사진2 - 저수지

밀양소풍 사진2 - 저수지

밀양소풍 사진1 - 밀양강 다리

밀양소풍 사진1 - 밀양강 다리